Liturgisches Orgelspiel

Das liturgische Orgelspiel umfasst alle Orgelmusik, die im direkten Zusammenhang mit dem liturgischen Geschehen im Gottesdienst und dem Gemeindegesang steht. In der Regel wird im liturgischen Orgelspiel über ein geistliches Lied oder einen liturgischen Gesang improvisiert. Auch die Begleitung des Gemeindegesangs gehört zum liturgischen Orgelspiel.

Liturgisches Orgelspiel ist eines der Hauptfächer in der Ausbildung der Organisten.

Geschichte

Seit der karolingischen Zeit fand das Orgelspiel mit dem Bau von Orgeln beziehungsweise ihrer frühen Vorläufer nach und nach Eingang in die abendländischen Kirchen. Improvisiertes Orgelspiel diente dem Aus- und Einzug, der Einleitung der Gesänge von Schola oder Gemeinde sowie der Alternatimspraxis. Die Begleitung des Gemeindegesanges wurde erst im Laufe des 18. Jahrhunderts üblich.

Im Zeitalter des Barock war die Improvisation die einzige Disziplin bei Organistenprüfungen (Organistenprobe). Dem Kandidaten wurden Choräle, Fugenthemen und Generalbässe zur Ausführung vorgelegt. Das Spiel nach Noten („Handstücke“) war streng verpönt und führte gegebenenfalls zur Disqualifikation.

Choralspiel

Das Choralspiel ist die Grunddisziplin in allen Ausbildungsgängen. Die Kenntnisse der Harmonielehre und des Kontrapunkts finden hier eine praktische Anwendung. Die Choralsätze werden in der Regel vierstimmig ausgesetzt; zur Auflockerung werden auch drei- und zweistimmige Sätze praktiziert.

Bei vierstimmigen Sätzen ist es üblich, die drei oberen Stimmen entweder auf einem Manual und den Bass mit dem Pedal zu spielen, oder aber die Melodie (Cantus firmus) auf einem separaten Manual vorzutragen, die Mittelstimmen werden dabei mit der linken Hand auf einem leiser registrierten Manual gespielt und der Bass mit den Füßen auf dem Pedal ausgeführt (sogenanntes „obligates“ oder „Triomäßiges Orgelspiel“). In den Studiengängen für hauptamtliche Kirchenmusiker werden auch Choralsätze mit der Melodie im Bass, Tenor oder Alt (Melodie im Pedal auf 4'-Basis) gepflegt.

-

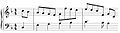

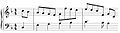

Sopransatz (4-stimmig)

Sopransatz (4-stimmig) -

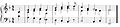

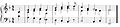

Tenorsatz (4-stimmig)

Tenorsatz (4-stimmig) -

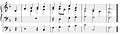

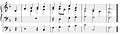

Altsatz (hier als Trio)

Altsatz (hier als Trio) -

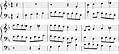

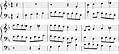

Baßsatz (hier als Toccata)

Baßsatz (hier als Toccata)

-

2-stimmiger Manualsatz (Bicinium)

2-stimmiger Manualsatz (Bicinium) -

3-stimmiger Manualsatz mit Achtelbewegung (2:1)

3-stimmiger Manualsatz mit Achtelbewegung (2:1) -

„Moderner“ Satz mit Begleitung im halben Tempo (1:2)

„Moderner“ Satz mit Begleitung im halben Tempo (1:2) -

5-stimmiger Satz

5-stimmiger Satz

Der Choralsatz in allen seinen Varianten (4 Stimmlagen, 2- bis 5-stimmig) ist kompositorische Grundlage für alle größeren Formen.

Intonationen

Die Aufgabe der Intonation ist es, die Gemeinde durch einige kurze Takte auf das Lied vorzubereiten. Die Intonation deutet die Melodie, Tonart und das Tempo an. Als Formen sind einfache akkordische Sätze oder Imitationen üblich.

-

Intonation (3-stimmig) mit Sequenz

Intonation (3-stimmig) mit Sequenz -

Intonation (4-stimmig) mit Imitation

Intonation (4-stimmig) mit Imitation

Choralbearbeitung

Eine Choralbearbeitung ist eine komponierte oder improvisierte Bearbeitung eines Kirchenliedes für Orgel mit der Funktion, den Gemeindegesang auf das Lied vorzubereiten und das Kirchenlied kunstvoll darzubieten. Choralbearbeitungen werden auch Choralvorspiel genannt – unabhängig davon, ob das Werk im Gottesdienst als Vorspiel zum Gemeindegesang dient oder im Rahmen eines Konzerts aufgeführt wird.

- Beim Orgelchoral wird dabei die ganze Choralmelodie einmal ohne Unterbrechung durchgeführt.

- Beim Orgelricercar (auch Orgelmotette oder „Pachelbel-Form“) werden die einzelnen Choralzeilen nacheinander imitierend verarbeitet.

- Die Choralfantasie variiert die einzelnen Choralzeilen abschnittsweise mehrfach in verschiedenen Techniken.

- Die Choralfuge verwendet meist die erste Zeile als Fugenthema.

- Die Choralvariation kombiniert mehrere Techniken zu einer Variationsreihe (Choralpartita).

Die Überlieferung beginnt im 15. Jahrhundert in Italien und Deutschland (Paumann-Schule). Ihre Blütezeit erreicht die Choralbearbeitung im 17. Jahrhundert im protestantischen Deutschland durch Samuel Scheidt, Johann Pachelbel, Heinrich Scheidemann, Dietrich Buxtehude, J. S. Bach und andere. Danach liefern erst Johannes Brahms und Max Reger wieder bedeutende Gattungsbeiträge. Die Stilkopie dieser Komponisten und Kompositionen ist ein wesentlicher Bestandteil der Orgelimprovisation.[1][2]

-

Anfang eines Orgelchorals

Anfang eines Orgelchorals -

Anfang einer Choralfugette

Anfang einer Choralfugette -

Anfang eines Choraltrios

Anfang eines Choraltrios

Modulation und Transposition

In der liturgischen Musik folgen oft ganz verschiedene Grundtonarten aufeinander. Zum Beispiel kann ein Choralvorspiel in einer anderen Tonart komponiert sein als das Kirchenlied aus dem Gesangbuch, das die Gemeinde unmittelbar danach singen soll. Deshalb muss der Organist in der Lage sein, improvisierend den Übergang herzustellen und schnell die Tonart zu wechseln, um zur neuen Grundtonart zu gelangen (Modulation).

Es kommt auch vor, dass eine im Gesangbuch notierte Tonart geändert wird, wenn es die Situation erfordert. Die Fähigkeit zur Transposition gehört deshalb ebenfalls zu den Anforderungen an den Organisten.

Freie Formen

Neben den choralgebundenen Formen des liturgischen Orgelspiels werden auch freie Formen gepflegt wie etwa Meditationsmusiken, Improvisationen während der Austeilung der Kommunion beziehungsweise des Abendmahls (sub communione) sowie improvisierte Orgelvor- und nachspiele.

Internationaler Wettbewerb für Orgelimprovisation

Für Orgelimprovisation gibt es in Schwäbisch Gmünd seit 1989 den Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation, der alle zwei Jahre im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik stattfindet. Er gilt als der einzige ständige Wettbewerb dieser Art in Deutschland.

Siehe auch

- Orgelimprovisation

- Kategorie:Orgelimprovisator (20. Jahrhundert)

- Kategorie:Orgelimprovisator (21. Jahrhundert)

- Orgel-Glossar

Literatur

- Johann Christian Kittel: Der angehende praktische Organist (Erfurt 1801, 1803, 1808). Reprint Frits Knuf 1981, ISBN 90-6027-416-4.

- Friedrich Erhard Niedt: Musicalische Handleitung, Neuausgabe: Reprint Uitgeverij Frits Knuf 1976

- Daniel Gottlob Türk: Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten (Leipzig u. Halle 1787, neue Ausg. 1838)

- Ernst-Otto Göring: Improvisation leicht gemacht.

- Herbert Gadsch: Liedbegleitung – einmal anders.

- Herbert Kelletat: Improvisationslehre für Orgel, Verlag Merseburger (1976)

- Gustav Adolf Krieg: cantus-firmus-Improvisation auf der Orgel. System – Methode – Modelle; Köln: Verlag Dohr, 2001, ISBN 3-925366-68-7; 20082, ISBN 978-3-936655-49-0

- Christiane Michel-Ostertun: Intonationen – Anleitungen und Tips für leichte Intonationen auf der Orgel (Strube)

- Christiane Michel-Ostertun: Grundlagen der Orgelimprovisation (Strube 1996/2006)

- Peter Ewers: Einfach spielen! Anstiftung zur Improvisation. vpe, Paderborn, 2010, ISBN 978-3-928243-30-8. Online lesen

Weblinks

- Anleitung zum Intonieren

Einzelnachweise

- ↑ Hans Albrecht: Choralbearbeitung. In: Friedrich Blume (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). Erste Ausgabe, Band 2 (Boccherini – Da Ponte). Bärenreiter/Metzler, Kassel u. a. 1952, DNB 550439609, Sp. 1303–1323 (= Digitale Bibliothek Band 60, S. 13510–13552)

- ↑ Arno Forchert, Rudolf Innig, Peter Wollny: Choralbearbeitung. In: Ludwig Finscher (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite Ausgabe, Sachteil, Band 2 (Bolero – Encyclopedie). Bärenreiter/Metzler, Kassel u. a. 1995, ISBN 3-7618-1103-9, Sp. 827–848 (Online-Ausgabe, für Vollzugriff Abonnement erforderlich)