Abbatiale Saint-Pierre de Corbie

Ne doit pas être confondu avec Abbaye Saint-Pierre de Corbie.

Pour les articles homonymes, voir Église Saint-Pierre et Corbie (homonymie).

| Abbatiale Saint-Pierre | |

Abbatiale Saint-Pierre de Corbie actuelle | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Abbatiale |

| Rattachement | Diocèse d'Amiens |

| Début de la construction | 1501, XVIe siècle |

| Fin des travaux | 1775, XVIIIe siècle |

| Style dominant | Gothique |

| Protection |  Classé MH (1919)[1] Classé MH (1919)[1] |

| Géographie | |

| Pays |  France France |

| Province |  Picardie Picardie |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Somme |

| Ville |  Corbie Corbie |

| Coordonnées | 49° 54′ 32″ nord, 2° 30′ 37″ est |

|

| |

modifier  | |

L'abbatiale Saint-Pierre de Corbie est un édifice religieux catholique de style gothique, sis dans le centre-ville de Corbie, dans le département français de la Somme, en France[2]. Ancienne église de l'abbaye royale Saint-Pierre de Corbie cette abbatiale est protégée en tant que monument historique : classement par arrêté du .

Encore imposante aujourd'hui avec ses deux tours massives s'élevant à 55 mètres, et ses voûtes de 25 mètres de hauteur, elle est pourtant trois fois moins longue, depuis 1816, et est passée de 117 à 35 mètres.

Histoire du monument

Construction et reconstruction

Église principale de l'Abbaye royale Saint-Pierre de Corbie fondée au VIIe siècle par la reine Bathilde, l'abbatiale actuelle n'offre qu'une vision très partielle de ce qu'elle fut du temps de sa splendeur.

L'église abbatiale primitive, dédiée, en 670, aux saints Apôtres Pierre et Paul, par Bertefride, évêque d'Amiens, fut détruite par les flammes en 1021-1022. Elle fut reconstruite une trentaine d'années plus tard. Un incendie détruisit à nouveau l'abbatiale le , un autre la ravagea, une quinzaine d'années plus tard.

L'édifice fut reconstruit. L'église possédait huit chapelles dont la chapelle de Soyécourt construite, en 1297, grâce au financement de la Famille de Soyécourt qui en fit sa nécropole[3].

Une troisième église fut édifiée au même emplacement. La reconstruction de l'abbatiale actuelle débuta en 1501 sous l'abbatiat de Pierre d'Ostrel ou "Dostrel" ou encore "Dottrel", 61e comte-abbé de Corbie. En 1507 à la mort Pierre d'Ostrel seuls le chœur et le transept avec la tour lanterne avec sa flèche étaient achevés.

Les travaux reprirent seulement au XVIIe siècle. On choisit de reconstruire la nef dans le style gothique flamboyant. La nef étant achevée, on célébra la messe pour la première fois dans l'église reconstruite entièrement, le [4]. La façade occidentale était surmontée de deux tours jumelles, la croisée du transept était coiffée d'une tour-lanterne de 90 mètres de haut. L'édifice dans son entier s'étendait alors sur plus de 117 mètres de long[5].

À l'intérieur de l'édifice on pouvait voir un mobilier somptueux : des stalles réalisées par Charles Cressent, des orgues par Charles Dallery (1736), un baldaquin en ferronnerie pour le chœur de Jean Veyren (1764).

Abandon et destruction

De l'église abbatiale à l'église paroissiale

Le sort de l'abbatiale bascula pendant la Révolution française. La Constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée constituante, le , décidait, dans son article 20, que : « les abbayes et prieurés en règle ou en commende, de l'un et de l'autre sexe, [...] sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables. » L'abbaye de Corbie, de ce fait, cessait d'exister et ses biens étaient déclarés biens nationaux. Le même décret prévoyait dans son article 15 que : « Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale. » Corbie étant dans ce cas, toutes les paroisses de la ville furent supprimées et réunies en une seule à laquelle fut dévolue l'ancienne église abbatiale Saint-Pierre qui fut sauvée provisoirement de la destruction en devenant église paroissiale.

Abandon et vandalisme

En 1793, pendant la Terreur, elle fut fermée du fait de la politique de déchristianisation. Après le Concordat de 1801, l'abbatiale continua d'être laissée à l'abandon. La chapelle de l'hôpital servit d'église paroissiale. Pendant ce temps, l'abbatiale était en butte aux déprédations et aux vols de matériaux. La municipalité elle-même vendit ses matériaux : en 1804 on signala la démolition de marches, en 1810 les murs et les voûtes s'écroulèrent. On envisagea la démolition de toute l'église et la construction d'une église neuve en 1807. L'architecte corbéen Sénéchal, mandaté par la Commune proposa de ne garder que les parties basses et le chœur. Le Ministère proposa la restauration complète de l'abbatiale selon les plans de l'architecte Jean-Baptiste Rondelet, ancien élève de Soufflot. La commune refusa en raison du coût trop élevé en 1810.

On continua à vendre les matériaux. Un autre architecte, Lefebvre, proposa avec la vente de reconstituer une partie de l'église. Il fit démolir le clocher central, le transept et la toiture du chœur. Un nouvel architecte Étienne-Hippolyte Godde proposa un nouveau projet d'église neuve, que la municipalité refusa à nouveau.

Une église paroissiale amputée

Enfin, en 1816, on arrêta un nouveau plan. On ferma la nef d'un mur de pierre et on démolit ce qui restait du transept et du chœur, donnant à l'abbatiale sa physionomie actuelle. De sa grandeur passée, ne subsistent aujourd'hui que ses deux tours massives s'élevant à 55 mètres, et ses voûtes de 25 mètres de hauteur. La longueur de l'édifice passa de 117 à 35 mètres. Le clocher sud abrite trois cloches : « Bathilde », la plus grosse, « Odile » et « Violette » fondues par la fonderie de cloches G et L. Bollée et présentées à l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925.

Destruction de l'église en 1918

Pendant la Première Guerre mondiale, au cours de la Bataille du Kaiser, dernière grande offensive de l'ennemi, la ville de Corbie fut victime des bombardements de l'artillerie allemande. L'abbatiale fut presque totalement détruite, seuls les murs extérieurs et les tours tenaient encore debout. Depuis 1919, l’abbatiale est protégée au titre des monuments historiques et fut reconstruite durant l'entre-deux-guerres.

Chronologie

- Fin du XIVe siècle : Démolition de la deuxième abbatiale de style roman

- 1501 ou 1502 : Reconstruction, en style gothique, à l'emplacement de la deuxième abbatiale, de style roman

- 1503-1504 : Travaux contrariés par des famines

- 1506-1685 : Travaux ralentis, délaissées en raison du désintérêt des abbés commendataires

- 1507 : Mort de l'abbé Pierre d'Ostrel : chœur et transept nouveaux à peine achevés

- 1523 : L'abbaye tombe sous le régime de la commende

- 1685 : Reprise des travaux

- 1775 : Achèvement des travaux de reconstruction

- 1775 : Nef : 117 mètres, Voûtes : 22 ou 25 mètres, Tours-jumelles : 55 mètres, Transept : 50 mètres de large, Tour-lanterne-transept : 90 mètres

- 1790 : L'abbatiale devient église paroissiale

- 1793 : Fermeture de l'abbatiale

- 1802-1816 : Onze plans de restauration successifs sont discutés

- 1804 : Démolition de marches de pierre et de marbre, pourrissement des charpentes

- 1807 : Évocation de sa destruction totale

- 1810 : Écroulement de murs et de voûtes

- 1810 : Plan Rondelet de restauration complète refusé le par le conseil municipal car jugé trop onéreux

- 1810 : Plan Lefevre : démolition de la tour-lanterne, du transept et du chœur

- 1814-1817 : Interruption des travaux, projet Godde d'une église neuve refusé

- 1816 : Plan Berciaux : fermeture de la nef à hauteur de l'ancienne croisée du transept

- 1817 : Achèvement en novembre des travaux de réduction-rénovation du plan Berciaux

- 1818 : Réouverture au culte le

- 1822 : Destruction de la chapelle absidiale des Corps-Saints où étaient conservées de nombreuses reliques[6]

- 1918 : Destruction de l'abbatiale, en grande partie, par les bombardements allemands

- 1919 : L'abbatiale est protégée au titre des monuments historiques

- années 1920 : restauration de l'abbatiale.

Architecture

L'église abbatiale actuelle dont la reconstruction débuta au tout début du XVIe siècle est de style gothique. Le chœur était de style gothique flamboyant. Le siège de Corbie de 1636 endommagea gravement l'édifice dont on reprit la construction à la fin du XVIIe siècle pour la terminer au XVIIIe siècle en gardant - chose peu courante à l'époque - le style d'origine[7].

Il ne reste plus que les six travées de la nef dont la traversée orientale sert de chœur à l'édifice. La hauteur des voûtes culmine à 21 mètres, la toiture de la nef à 35 mètres. On peut voir sur les arcs-boutants des écoinçons sculptés.

Les destructions de la Première Guerre mondiale ont contraint les reconstructeurs à modifier sensiblement les ouvertures de la nef et la rose de la façade occidentale n'éclaire plus la nef[7].

Reliques et œuvres d'art

Reliques

L'abbatiale conserve de nombreuses reliques de saints parmi lesquelles celles de :

- Adalard de Corbie

- Agrippa

- Agrippine

- Anschaire de Brême

- Asparatius

- Brixus

- Claudanius

- Clément (pape)

- Colette de Corbie

- David

- Didier

- Eleutherius

- Eliges

- Firmin d'Amiens

- Gentien

- Georges

- Gérald

- Hilaire

- Honoré d'Amiens

- Judacus

- Lauriane

- Ludovicus

- Marie-Madeleine

- Martine

- Maxinus

- Nicolas

- Pantaléon

- Paschase Radbert

- Pie III (pape)

- Pierre (apôtre)

- Précord

- Probus

- Roman

- Staphanus

- Stratonicus

- Theodorus

Fonts baptismaux

L'abbatiale conserve deux fonts baptismaux :

- Les fonts baptismaux composés de deux chapiteaux qui ornaient des colonnes soutenant les voûtes du réfectoire des moines au XIIIe siècle. Ces deux chapiteaux sont superposés, l'un renversé sert de base à celui qui creusé sert de cuve[8]

Classé MH (1907)[9].

Classé MH (1907)[9]. - Les fonts baptismaux en marbre veiné de rouge (XVIIIe siècle)

Inscrit MH (1983)[10].

Inscrit MH (1983)[10].

Œuvres d'art

Une grande partie des objets d'art conservés dans l'abbatiale sont protégés en tant que monuments historiques, au titre d'objets.

Peinture

- La Nativité sur bois (École flamande du XVIe siècle),

Classée MH (1984)[11] ;

Classée MH (1984)[11] ; - Les Évangélistes, Tableaux ovales, huile sur toile (XVIe siècle),

Classé MH (1983)[12] ;

Classé MH (1983)[12] ; - Sainte Colette priant pour la délivrance d'une âme du Purgatoire de Charles Crauk (1859)

Inscrit MH (1983)[13].

Inscrit MH (1983)[13].

La Sainte Face, peinture sur cuir rapportée des croisades par Robert de Clari, dans un cadre d'orfèvrerie du XVIIe siècle[14]  Inscrite MH (1983)[15], [Note 1].

Inscrite MH (1983)[15], [Note 1].

Sculptures

- Deux sculptures paléochrétiennes (IIIe siècle): palme et plaque de marbre avec l'inscription Locus Martines,

Classée MH (1984)[16].

Classée MH (1984)[16]. - Sainte Bathilde (XIVe siècle),

Classée MH (1905)[17].

Classée MH (1905)[17]. - Dalle funéraire de Raoul de Roye et Nicolas Bertin (XVe siècle),

Classée MH (1907)[18].

Classée MH (1907)[18]. - Statue en bois décapé d'une Vierge à l'Enfant dite Vierge à la porte (XVe siècle) provenant de l'ancienne porte à l'Image des remparts de Corbie

Inscrite MH (1983)[19].

Inscrite MH (1983)[19]. - Groupe sculpté : Vierge de Pitié, très mutilé (XVe siècle),

Inscrit MH (1983)[20].

Inscrit MH (1983)[20]. - Tête de saint Jacques (XVIe siècle),

Classée MH (1915)[21].

Classée MH (1915)[21]. - Pierre tombale de Paschase Radbert (1655),

Classée MH (1907)[22].

Classée MH (1907)[22]. - Statuettes de saint Pierre[23] et de saint Paul (XVIIIe siècle),

Classé MH (1907).

Classé MH (1907). - Trône abbatial avec deux médaillons de saint Pierre et saint Paul et deux lions sculptés par Charles Cressent (XVIIIe siècle)

Inscrit MH (1983)[24].

Inscrit MH (1983)[24]. - Bas-relief Apothéose de sainte Colette de Louis Duthoit (1856),

Classé MH (1984)[25].

Classé MH (1984)[25]. - Haut-relief : Glorification de la Vierge des Frères Duthoit, en bois peint,

Inscrit MH (1983)[26].

Inscrit MH (1983)[26]. - Statue de sainte Colette de Louis Duthoit (XIXe siècle),

Classée MH (1984)[27].

Classée MH (1984)[27]. - Christ en croix de Gabriel-Jules Thomas du XIXe siècle (dépôt de l'État au titre des dommages de guerre)

Inscrit MH (1983)[28].

Inscrit MH (1983)[28]. - Groupe sculpté de Jules Dalou représentant Moïse montrant les Tables de la Loi à Jésus du XIXe siècle (dépôt de l'État au titre des dommages de guerre)

Inscrit MH (1983)[29].

Inscrit MH (1983)[29]. - Réplique de la statue de la Vierge à l'Oiseau de l'église Notre-Dame-du-Marthuret de Riom (XVe siècle).

- Sainte Colette d'Albert Roze.

- Vierge à l'Enfant de Dany Floret (début XXIe siècle).

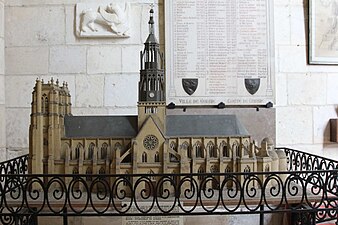

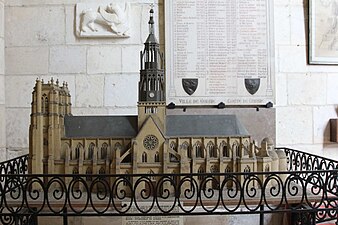

Maquette

- Une maquette de l'église abbatiale avant sa mutilation a été réalisée par le Corbéen Gérard Maré, en 1951. On peut voir, au 15/1000e, la totalité de l'édifice, tel qu'il devait être au XVIIIe siècle avec le chœur, le transept, la tour-lanterne et sa flèche à la croisée du transept.

Mobilier

Le trône abbatial et les stalles du XVIIIe siècle sont de Charles Cressent.

Dans l'entre-deux-guerres, l'abbatiale fut dotée d'un mobilier de style Art déco :

- Maître-autel

- Chaire

- Confessionnal

Les cloches

La tour nord ou tour Saint-Jean ne renferme aucune cloche. La tour sud ou tour Saint-Pierre est garnies de cinq cloches :

- la plus ancienne, « Marie-Delphine » provenait de l'ancienne abbaye, elle a été refondue en 1839 et 1865 ; elle pèse 2,5 tonnes, pour 1,58 m de diamètre et 115 mm d'épaisseur, elle sonne le do. Elle a été fondue en 1865 par François J. Goussel à Metz ;

- « Marie Anne », pèse 785 kg avec un diamètre 1,03 m et une épaisseur de 78 mm, elle donne le sol ;

- trois cloches ont été fondues en 1925, exposées à l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925, elles y ont obtenu un diplôme d'honneur. L'ingénieur Armand Blanchet en est le concepteur G et L. Bollée fondeurs de cloches à Orléans les réalisèrent ; il s'agit de :

- « Bathilde » qui pèse 1,8 tonne avec un diamètre de 1,32 m et une épaisseur de 101 mm, elle donne le ré ;

- « Colette » pèse 1,28 tonne, son diamètre est de 1,22 m, son épaisseur de 88 mm, elle sonne le mi ; elle a été refondue en 1994 ;

- « Odile » a un poids de 1,03 tonne, un diamètre de 1,15 m, une épaisseur de 82 mm, elle donne le fa[30].

Galerie

- Façade principale

- Voûtes de la nef centrale

- Nef centrale vue depuis le chœur

-

Abbaye de Corbie, maquette de l'abbatiale réalisée en 1951

Abbaye de Corbie, maquette de l'abbatiale réalisée en 1951

Aujourd'hui

Aujourd'hui, l'abbatiale Saint-Pierre de Corbie est le cœur de la paroisse catholique Sainte-Colette-des-Trois-Vallées.

Les chants des fidèles laïcs du XXIe siècle faisant écho à ceux des moines bénédictins qui se succédèrent, à Corbie, du VIIe au XVIIIe siècle, l'abbatiale Saint-Pierre de Corbie demeure un lieu de rassemblement, de vie, de foi, d'espérance et de charité, ouvert à toutes et à tous.

Pour approfondir

Bibliographie

- Les Monuments anciens de Corbie, Corbie, 1994, Les Amis du Vieux Corbie.

- Hector Josse, « L'Abbaye de Corbie » (Eglise Saint-Pierre p. 458 à p. 466) in La Picardie historique et monumentale, tome I, Amiens, 1893-1899, p. 435 à 473 - Lire sur Gallica.

- Philippe Seydoux, Abbaye de la Somme, Paris, Les Nouvelles Editions latines, 1975, (BNF 34572163), pp. 14-15.

Articles connexes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Abbatiale Saint-Pierre de Corbie, sur Wikimedia Commons

Liens externes

- Ressources relatives à la religion

:

: - Clochers de France

- Observatoire du patrimoine religieux

- Ressource relative à l'architecture

:

: - Mérimée

- CRDP-Amiens : abbatiale Saint-Pierre de Corbie

- Balade historique dans Corbie

- Persée : Dessins des églises de l'abbaye de Corbie dans deux manuscrits du XIIe siècle

Notes et références

Notes

- ↑ Cette œuvre a disparu de l'abbatiale victime d'un vol, en 1970, seul le cadre a été retrouvé. Elle a été, aujourd'hui, remplacé par une copie.

Références

- ↑ Notice no PA00116125, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ (fr) « Carte géographique », sur maps.google.fr (consulté le )

- ↑ Père Louis-François Daire, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire du doyenné de Fouilloy, repris, corrigé, annoté et publié par Alcius Ledieu, Abbeville, Lafosse, 1910, 2 vol. in 4° - réédition, Paris, Res Universis, 1993 (ISBN 2 - 87 760 -989 - 8) p. 24-27

- ↑ Père Louis-François Daire, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire du doyenné de Fouilloy, repris, corrigé, annoté et publié par Alcius Ledieu, Abbeville, Lafosse, 1910, 2 vol. in 4° - réédition, Paris, Res Universis, 1993 (ISBN 2 - 87 760 -989 - 8) p. 25

- ↑ (fr) « fiche descriptive de L'abbatiale Saint-Pierre de Corbie », sur cartedesressources.cndp.fr (consulté le )

- ↑ Abbé Édouard Jumel, Monographie de la ville de Corbie, Amiens, Yvert et Tellier, 1904 - réédition sous le titre : Corbie, histoire et archéologie, Woignarue, La Vague verte, 2009 p. 105

- ↑ a et b visite guidée organisée par l'Office de tourisme de Corbie

- ↑ ttps://www.richesses-en-somme.com/patrimoine-des-églises/fonts-baptismaux/fonts-bapt-du-10e-au-13e-siècle/

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000485

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002070

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000494

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002090

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002088

- ↑ Société des antiquaires de Picardie, « Les Trésors de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Corbie » in Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie Amiens,1962

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002089

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000495

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000484

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000489

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002055

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002063

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000490

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000486

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000488

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002068

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000492

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002067

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80000493

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002065

- ↑ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM80002061

- ↑ Albert Wamain, R. Douvry, Corbie bien sonné, Corbie, Les Amis du vieux Corbie, 1994

Portail de la Somme

Portail de la Somme  Portail de l’architecture chrétienne

Portail de l’architecture chrétienne  Portail des monuments historiques français

Portail des monuments historiques français  Portail du catholicisme

Portail du catholicisme