Phoque de la Caspienne

Pusa caspica

Cet article est une ébauche concernant les carnivores.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Phocidae |

| Genre | Pusa |

(Gmelin, 1788)

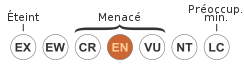

Statut de conservation UICN

EN A2abd+3bd+4abd : En danger

Synonymes

Phoca caspica

Le Phoque de la Caspienne (Pusa caspica) est une des plus petites espèces de la famille des phoques. On le trouve exclusivement en mer Caspienne dont il est endémique. En moyenne il mesure 1,60 mètre, pèse près de 85 kg et vit 35 ans.

L’espèce est considérée par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme étant menacée de disparation. Sa population, qui s'élevait à plus d'un million au début du XXe siècle, a chuté à 68 000 selon les estimations de 2020. L’animal a longtemps été victime d'une chasse intensive et est désormais exposé à la pollution industrielle.

Répartition et habitat

De mai à septembre, cette espèce vit dans le sud de la mer Caspienne ; elle se déplace vers le nord en automne, suivant les migrations de ses proies.

Alimentation

Cette espèce est principalement piscivore, bien que son alimentation varie selon les saisons. Les Clupeonella abondent dans la mer Caspienne et représentent 70 % de son alimentation. En automne et en hiver, lorsqu'elle vit dans les eaux peu profondes du nord de la mer, l'espèce se nourrit de Cottoidea, de Gobiidés et de crustacés. En été, lorsqu'elle vit dans le sud, elle se nourrit de Clupéidés et de Cyprinidés. Elle se nourrit également en toutes saisons de crevettes, de crabes, d'Atheriniformes et d'Aspes[1].

Reproduction

Le femelle atteint la maturité sexuelle entre 5 et 7 ans et le mâle entre 6 et 7 ans. Cette espèce est monogame. La saison de reproduction a lieu entre fin février et mi-mars. La femelle donne naissance à un seul petit (« manchon » blanc) après une période de gestation de 11 mois[1].

Menaces

Incident au Daguestan en 2020

Entre le 6 et le , 272 charognes sont retrouvées le long d'une centaine de kilomètres de littoral au Daguestan[2]. Des experts locaux et d'autres provenant de Moscou sont mobilisés sur place ; les autorités estiment que les causes possibles sont « des maladies infectieuses d'origine virale ou bactérienne dans le contexte de conditions hydrométéorologiques défavorables »[3].

Références culturelles

Philatélie

-

Timbre de l'Azerbaïdjan, 1997 -

Timbre du Turkménistan, 1993 -

Timbre du Kazakhstan, 2002 -

![Timbre de l'Ukraine[N 1], 2002](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Stamp_of_Ukraine_s471.jpg/120px-Stamp_of_Ukraine_s471.jpg)

Timbre de l'Ukraine[N 1], 2002

Notes et références

Notes

- ↑ L'Ukraine n'a pas d'accès à la mer Caspienne.

Références

- ↑ a et b (en) Référence Animal Diversity Web : Pusa caspica

- ↑ SudOuest.fr, « Russie : près de 300 phoques retrouvés morts au bord de la mer Caspienne », sur SudOuest.fr, Sud Ouest, (consulté le )

- ↑ (ru) Ирина Александрова, « Эксперты пытаются раскрыть тайну гибели каспийских тюленей », sur euronews, Euronews, (consulté le )

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Phoque de la Caspienne, sur Wikimedia Commons

- Phoque de la Caspienne, sur Wikispecies

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives au vivant

:

: - Animal Diversity Web

- ARKive

- Convention de Bonn

- Paleobiology Database

- Global Biodiversity Information Facility

- iNaturalist

- Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- Mammal Species of the World

- SeaLifeBase

- Système d'information taxonomique intégré

- Union internationale pour la conservation de la nature

- World Register of Marine Species

- (en) Référence Catalogue of Life : Pusa caspica (Gmelin, 1788) (consulté le )

- (fr + en) Référence ITIS : Pusa caspica (Gmelin, 1788)

- (en) Référence UICN : espèce Pusa caspica (Gmelin, 1788) (consulté le )

Portail des mammifères

Portail des mammifères

![Timbre de l'Ukraine[N 1], 2002](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Stamp_of_Ukraine_s471.jpg/120px-Stamp_of_Ukraine_s471.jpg)