Fort des Quatre Seigneurs

| Fort des Quatre Seigneurs | |||

L'entrée principale du fort. | |||

| Lieu | Herbeys | ||

|---|---|---|---|

| Fait partie de | la Ceinture fortifiée de Grenoble | ||

| Type d’ouvrage | Fort | ||

| Construction | De 1875 à 1879. | ||

| Matériaux utilisés | Maçonnerie | ||

| Utilisation actuelle | Abandonné | ||

| Appartient à | CEA | ||

| Effectifs | 430 hommes | ||

| Coordonnées | 45° 09′ 12,93″ nord, 5° 48′ 15,29″ est | ||

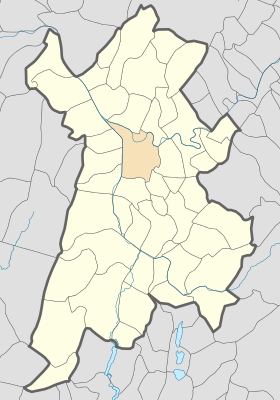

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Grenoble-Alpes Métropole

| |||

modifier  | |||

Le fort des Quatre Seigneurs ou fort Aubert-Dubayet est une fortification faisant partie de la place forte de Grenoble, situé au sud-est de la commune de Herbeys, se situant à 937 mètres d'altitude. Il est l'un des sept forts constituant la ceinture fortifiée de Grenoble. En raison d'une opération de dépollution pyrotechnique du Fort et de ses abords, les chemins d'accès au Fort sont fermés[1].

Étymologie

Ce fort doit son nom à la colline sur laquelle il a été construit. Il s'agit de la colline nommée « Montagne des Quatre Seigneurs ». Cette dernière a été nommée ainsi, car autrefois la colline était partagée entre les mandements d'Eybens, de Gières, d'Herbeys et d'Uriage. Il existait même une croix sur la colline symbolisant les frontières entre les territoires de ces quatre seigneuries.

Histoire

Période militaire

La construction du fort des Quatre Seigneurs a débuté en 1875[2]. Elle sera achevée en 1879. Il est l'un des sept forts constituant la ceinture fortifiée de Grenoble. Il a été bâti à la limite des communes d'Herbeys et d'Uriage, à plus de 937 mètres d'altitude.

Ce fort a été construit pour empêcher les troupes ennemies d'accéder à Grenoble en contournant la colline par le sud, en barrant les accès d'Uriage venant de Vizille et le plateau du Pinet-d'Uriage mais il n'a jamais réellement servi, du fait des avancées militaires de l'époque. Il avait également pour mission d'assurer la protection du fort du Mûrier.

Par le décret du , le ministre de la Guerre Georges Boulanger renomme tous les forts, batteries et casernes avec les noms d'anciens chefs militaires[3]. Pour le fort des Quatre Seigneurs, son « nom Boulanger » est en référence à Jean Baptiste Annibal Aubert-Dubayet, né à La Mobile, dans la colonie de la Louisiane, le 19 août 1759 et décédée à Constantinople le 17 décembre 1797. En 1793, il siège à l'Assemblée législative comme député de l'Isère. Général en chef des armées de Vendée, ministre de la Guerre le 3 novembre 1794 puis ambassadeur à Constantinople en 1796. Dès le , le successeur de Boulanger au ministère, Théophile Ferron, abroge le décret[4]. Le fort reprend officiellement son nom précédent.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort est occupé par les troupes italiennes et sert d'entrepôt à munitions. Mais avant même leur capitulation officielle le 8 septembre 1943, les italiens évacuent le fort, avant l'arrivée des Allemands le 12 septembre[5]. Dans l'intervalle, des résistants y font incursion afin de récupérer toutes les munitions qu'ils peuvent, puis le , le font exploser pour effacer les traces de leurs activités[6].

Après la guerre, le fort est utilisé par l'armée jusqu'en 1966 comme terrain de manœuvres.

Période civile

Le fort est racheté à l'armée en 1968 par le CEA Grenoble qui en fait un laboratoire pour plusieurs types d'expérience, notamment de magnétométrie, avant de le déménager en 1993 vers un nouveau site à Herbeys qui deviendra le Laboratoire de Métrologie Magnétique en Champ Faible[7],[8].

À partir de 1994, le CEA engage des opérations de déminage de faible ampleur, puis se rend compte de l'étendue du problème : le fort est encore truffé de munitions, mais aussi une zone bien plus large. Le diagnostic est long est l'opération est ensuite chiffrée à plusieurs millions d'euros. Enfin, de 2012 à 2017, le CEA engage de gros et coûteux travaux, de "dépollution pyrotechnique " et de déminage, achevés en août 2017, avec un bilan énorme, notamment le ramassage de 3 millions de cartouches Lebel datant de la Première Guerre mondiale[9].

En 2020, le fort et la zone environnante restent fermés au public mais on peut voir qu'il a été occupé par des squatteurs qui n'ont pas hésité à le dégrader. En effet, beaucoup de murs sont taggés et on retrouve de nombreux détritus sur le sol. Le CEA envisage de se séparer de l’édifice, au bénéfice d’associations par exemple, mais rien n'est encore fixé.

Description

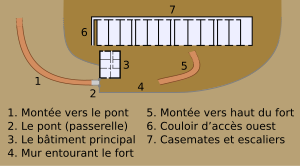

C'est un fort Séré de Rivières de première génération, de forme vaguement rectangulaire. Fort à cavalier dont la défense rapprochée est assurée par des bastionnets. Ce fort a son entrée encadrée de deux pilastres sur son petit flanc nord-ouest. Le bâtiment du corps de garde se trouve à gauche en entrant. Adossé au front de t^te, un alignement de 16 travées sur un seul niveau. De gauche à droite, les 12 premières sont groupées par 3, groupes séparés par des couloirs donnant en façade. Le premier groupe de trois est pour partie sous un passage en tunnel. Les quatre travées les plus à droite étaient à deux étages. C'est là que l'on pouvait voir une des particularités de ce fort qui consistait en une singulière configuration des magasins d'artillerie. Les magasins à poudre étaient surmontés par ceux à cartouches, eux-mêmes surmontés du cavalier d'artillerie. Ce cavalier alignait cinq traverses-abris. À son extrémité sud-est, le fort s'élargissait et une batterie basse était orientée à l'est, perpendiculairement au cavalier. Cette batterie comprenait en sont centre une unique traverse-abri enracinée. C’est en mettant à profit cet élargissement que l'on a pratiqué, dans un décrochement (demi-courtine) du front de tête, deux caves à canon formant coffre et dont les embrasures sont décalées en hauteur. Le casernement est très dégradé, tout comme l’ensemble du fort d'ailleurs. Un vaste cratère occupe l’emplacement des magasins à poudre à la suite de leur explosion en 1944. On trouve plusieurs batteries annexes sur les glacis, au sud-ouest et à l'est, ainsi qu'un magasin sous roc, 100 m à l'ouest, du fort. Longtemps occupé par le CEA qui a considérablement modifié tout le bâtiment d'entrée, ce fort est aujourd'hui à l'abandon[10].

-

Une bouche d'aération -

Une casemate vue vers l'extérieur -

Une autre casemate vue de l'extérieur -

La façade sud-est détruite d'une des casemates -

La façade sud-ouest du bâtiment principal -

Le pont de l'entrée principale -

La première pièce du bâtiment principal -

La quatrième pièce du bâtiment principal -

Le toit du bâtiment principal -

La vue à partir du toit

Notes et références

- ↑ Voir panneaux.

- ↑ Le fort sur www.desmoulins.fr

- ↑ Note no 5285 le du ministre de la Guerre Boulanger aux généraux commandant les régions militaires ; décret présidentiel du pour les nouvelles dénominations des forts, batteries et casernes sur proposition du ministre de la guerre, M. le général Boulanger.

- ↑ Lettre no 14980 bis le de M. le ministre de la Guerre, M. le général Ferron, abrogeant le décret présidentiel du 21 janvier.

- ↑ « La destruction du fort des Quatre-Seigneurs », sur La Résistance en Isère (consulté le )

- ↑ Le fort sur wikimapia.org

- ↑ « Le CEA est (aussi) dans les bois - Le site du journal Le Postillon », sur www.lepostillon.org (consulté le )

- ↑ Marie Therese Loubinoux, « Laboratoire de Métrologie Magnétique en Champ Faible (LMMCF) », sur G2ELAB (consulté le )

- ↑ Jean-Baptiste Auduc, Le CEA de Grenoble ou l’histoire de la dépollution titanesque de son fort, Rue 89 Lyon, 3 mars 2019, consulté le 10 mars 2019.

- ↑ Marco Frijns, Luc Malchair, Jean-Jacques Moulins et Jean Puelinckx, Index de la fortification française 1874 - 1914, Edition Autoédition, , 832 p. (ISBN 978-2-9600829-0-6), p. 16 et 411.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Fort des Quatre Seigneurs, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

- Herbeys

- Ceinture fortifiée de Grenoble

- Fort du Mûrier

- Fort de Comboire

- Fort du Bourcet

- Fort du Saint-Eynard

- Fort de la Bastille

- Fort de Montavie

Liens externes

- Le fort des Quatre Seigneurs sur fortiffsere.fr

- Le fort des Quatre Seigneurs sur www.desmoulins.fr

Articles connexes

v · m | |

|---|---|

| Place de Dunkerque | |

| Place de Lille |

|

| Lille–Maubeuge |

|

| Place de Maubeuge |

|

| Trouée de l'Oise | |

| Place de Verdun |

|

| Hauts de Meuse |

|

| Place de Toul |

|

| Trouée de Charmes | |

| Place d'Épinal |

|

| Haute-Moselle | |

| Place de Belfort | |

| Trouée de Belfort | |

| Massif du Jura |

|

| Place de Besançon | |

| Savoie | |

| Briançon et Tournoux | |

| Place de Nice |

|

| Place de La Fère |

|

| Place de Laon |

|

| Place de Reims |

|

| Place de Paris |

|

| Place de Langres |

|

| Place de Dijon |

|

| Place de Lyon | |

| Place de Grenoble |

|

| Place de Toulon | |

| Roussillon | |

| Côte Atlantique |

|

| Outre-mer | |

Portail de l’Isère

Portail de l’Isère  Portail de l’histoire militaire

Portail de l’histoire militaire  Portail Grenoble Métropole

Portail Grenoble Métropole